|

|

武庫川女子大学大学院 建築学専攻修士 1年生

授業風景紹介 「建築設計総合演習II」 |

|

(最終更新 2011/1/26)

|

|

H22年度 修士1年生後期

|

建築設計総合演習 II

課題3:学内プロジェクト「N館(仮称)計画」の実務研修 第1,2週 |

2010年12月14,16,17,21,24日 13:05〜16:20

担当:岡崎教授,三宗司郎先生,大井准教授

|

|

|

| キックオフミーティングで計画の概要をきく |

|

|

基本設計図をもとに建・設備・構造の概要を聞く

|

|

|

各学生が宿題の便所詳細を発表する

|

|

|

地鎮祭終了後、作業所長より祭壇の設えの説明を聞く

|

|

課題3では学内の実際のプロジェクトに参加して新築建物の実務プログラムに取り組みます。学内の建設計画を教材として、建設会社のご協力の下、春の学内インターンシップ、来年度の建築設計実務?の期間も含めて、2010年12月着工の武庫川女子大学N館(仮称)の施工図を作図します。

12月はプロジェクトの全体像を把握することを目的として、まずキックオフミーティングを行いました。意匠、構造、設備の設計担当、工事作業所所長、建築、設備の工事担当者に同席戴き、意匠・構造・設備の概要を聞きました。

さらに施工図御担当者の実際の作図の様子を見せていただき、作図の早さと正確さを実感しました。学生たちには建築図をもとに次回までに描けるところまで施工図レベルでの便所の平面詳細を作成する宿題が出されました。授業終了後には、早速建築図の見方などのルールを教員から聞き、作図に取り掛かりました。

宿題の詳細図は大型スクリーンに投影し一人ひとりが説明しました。図面を前にプロジェクト担当者や教員が、便所の平面計画、防火区画の考え方、階段の取り付き方、水切りの詳細など気付いた点をピックアップし議論しました。学生たちにとっては初めて聞くことも多く、熱心にメモを取っていました。

年末24日は地鎮祭が執り行われ、学生たちも参加させてもらいました。儀式終了後には作業所長から祭壇や会場の設えの説明を聞きました。建築学科の学生とはいえなかなかない貴重な体験をさせていただきました。 |

|

|

H22年度 修士1年生後期

|

建築設計総合演習 II「課題2:竹による茶室の制作」 第6週 |

2010年11月30、12月2・3日 13:05〜16:20

担当:岡崎教授,大谷教授,三宗司郎先生,大井准教授

|

|

|

| 屋根の仕上げ作業 |

|

|

制作過程で最も苦労した建具の調整作業

|

|

|

|

|

| 茶室は「竹葉隠」と名づけられた |

|

縁側越しに竹の枯山水庭園を臨む |

|

|

|

ライトアップでは室内のあかりをつけて来場者を迎えた

|

|

|

講評会後の記念撮影

|

|

設計段階では屋根材を細い竹で計画していましたが、より屋根の自重を軽減し安全性を高めるために仕上材をよしずに変更しました。小屋組を制作した学生たちは引き続き屋根の仕上げ工事を行いました。

障子枠を組上げた学生たちは障子紙を張る前に、試験的にすえつけてみました。しかし、あそびを考慮しなかったことと、施工誤差が災いして、調整に思いのほか時間がかかりました。柱の内側に障子を据えるパターンと柱の外側に据えるパターンを想定しているため、通常の倍の調整時間が必要で、学生たちは翌日の講評会に先生方に完成した様子を見ていただきたいと夜遅くまで作業に取り組みました。

講評会での学生たちは、技術演習時に手分けしながら作図した詳細図や作業の記録を発表し、先生方からは「紙管や膜などこれまでの原寸制作は模型のようなもの。今回は自然の材を削って船を作ることに相当するほど大変な作業だったと思いますが、皆さんよく頑張りました。」と言っていただけました。

12/4,5ではキャンパスを開放してライトアップのイベントが行われ、お茶室も公開されるので、前日は様々な設えを準備しました。茶室の名前は「竹葉隠(ちくよういん)」に決まり、腕に自信のある学生2名が、掛け軸の水墨画と扁額をそれぞれ作って据えました。また使用しなかった竹を用いて枯山水の庭園を作り、茶室内から縁側越しに見えるように演出をしました。ライトアップ当日は多くの来場者に努力の成果を見て戴きました。学生たちは制作に携わった空間を多くの人たちがうれしそうに体験してくれる様子を生まれて初めて見ました。これは学生たちにとっても感動的な体験となりました。 |

|

|

H22年度 修士1年生後期

|

建築設計総合演習 II「課題2:竹による茶室の制作」 第5週 |

2010年11月25・26日 13:05〜16:20

担当:岡崎教授,大谷教授,三宗司郎先生,大井准教授

|

|

|

| 地切後、小屋組みを一気に軸組の上に上げる |

|

|

棟上完了

|

|

|

障子枠の制作

|

|

|

|

|

| 屋根材となるよしずの方向を確認 |

|

広小舞の取付位置を確認 |

|

|

| 当初の予定では屋根のよしずを桁行方向にながすこととしていましたが、やはり棟から軒にながすほうがよいということになり、小屋組の棟付近に葺いていた竹を数本移動し吹き寄せの母屋にしました。岡組みされた小屋組がようやく完成し、いよいよ棟上です。小屋組の四隅にロープをかけてクレーンでゆっくりと吊り上げる瞬間は皆緊張しました。無事に軸組の上に乗せることができました。

その後、小屋組みと小屋束の位置を調整し、屋根仕上げの確認を行いました。屋根は特に端部が大切なので、広小舞や登りよどの母屋や垂木からの出を入念に検討し取付け始めました。並行して障子の作成も行われ、担当の学生たちは合計20枚の障子枠の作成に取り組みました。

|

|

|

H22年度 修士1年生後期

|

建築設計総合演習 II「課題2:竹による茶室の制作」 第4週 |

2010年11月16・18・19日 13:05〜16:20

担当:岡崎教授,大谷教授,三宗司郎先生,大井准教授

|

|

|

|

|

軸組みの垂直を確認

|

|

けんどん式の建具の試作を現場にはめ込む |

|

|

|

| 小屋組 棟両側に竹を葺く作業の様子 |

|

|

| 畳が入った様子 |

|

柱頭をつなぐ板同士を金物でつなぎ合わせ軸組みが完成しました。しかし、竹は自然の材料のため幾分曲がって立ち上がっている柱もあり、念のため下げ振りを用いて垂直が保たれているか確認をしました。上と下で2cmのずれが確認されたので少しずつ矯正しながら軸組み全体を垂直に整えました。続いてベースと頭つなぎの板に穴を開けビスをはめ込みけんどん式で障子を設置するため、ビスがはめ込まれる穴の位置をだしました。

小屋組は棟の部分の垂木同士の取り合いに半割の竹をがんぶり瓦のように上から覆います。また屋根の仕上げ材であるよしずの長さが足りない部分は竹で屋根を葺きます。 当初は予定になかった畳も入手できることになり、試験的に置いて空間の雰囲気を確認しました。 |

|

|

H22年度 修士1年生後期

|

建築設計総合演習 II「課題2:竹による茶室の制作」 第2,3週 |

2010年11月4・9・11・12日 13:05〜16:20

担当:岡崎教授,大谷教授,三宗司郎先生,大井准教授

|

|

|

| 竹の柱の取り付け方と水平力への抵抗方法検討 |

|

柱を所定の長さに切断 柱を所定の長さに切断

|

|

|

|

|

柱をベースに取付けたユニットを所定の位置に据付 |

|

|

|

| 勾配、垂木の距離、軒とけらばのおさまりなど小屋組みの詳細検討 |

|

|

| 柱頭つなぎ材を仮に配置し、空間を確認 |

|

伐採した竹をもちいて茶室の制作を開始しました。まず最も目に触れる柱に相応しい竹を選定します。スパンと同じ距離をとり候補の竹を並べ、一本一本の表情や微妙な曲がり具合、相互のバランスを考えながら柱を決めていきます。長めに伐採したそれぞれの竹のどの部分を使うのかも検討します。 次に柱を所定の長さに切断します。直立するように配慮が必要ですが、自然のままの材料は曲がったり太さも異なるので試行錯誤しながらできるだけ丁寧な作業を心がけます。 柱を建てるためのベースとなる板も切断します。ベースに一本一本の竹柱の内径に合わせて製作したダボを取り付け、柱を立てたユニットを作り所定の位置にセットします。 一方、小屋組み制作担当の学生たちは、小屋束や棟木、桁、垂木を切り出しそれぞれの部材の連結方法を検討しました。

授業時間終了直前には、試みに柱に頭つなぎの板を掛け渡し空間の雰囲気を確認しました。 |

|

|

H22年度 修士1年生後期

|

建築設計総合演習 II「課題2:竹による茶室の制作」 第1週 |

2010年10月26,28,29日 13:05〜16:20

担当:岡崎教授,大谷教授,三宗司郎先生,大井准教授

|

|

|

| 竹の柱の取り付け方と水平力への抵抗方法検討 |

|

|

| 小屋組みのモックアップで各部材の取り合いの確認 |

|

|

| 障子のモックアップ |

|

|

|

|

位置出し 誤差なく位置を定めることができた

|

|

ベースとなる木製ブロックの設置 |

|

|

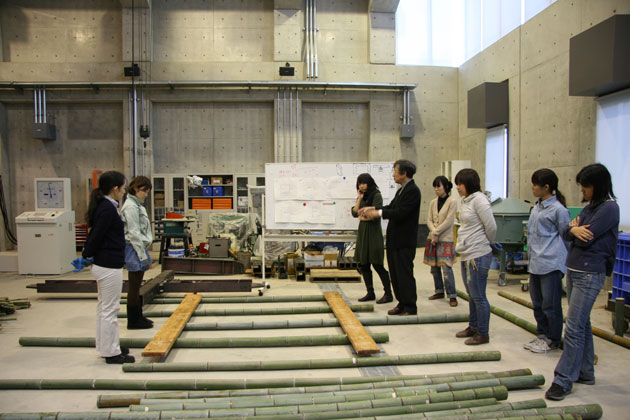

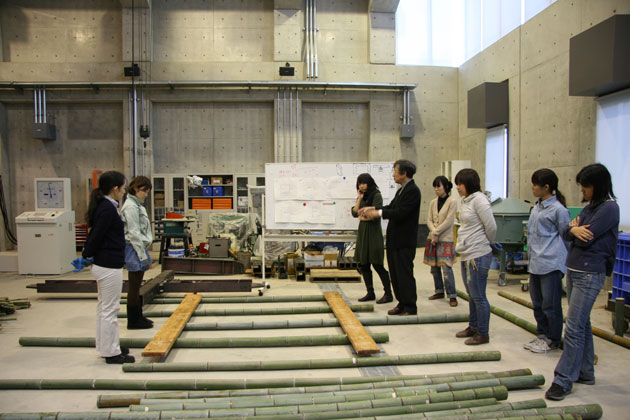

| 前回の紙管による住居の設計に続き、今回も今まで使用したことがない材料から新しい可能性を検討するテーマで、竹を用いた課題に取り組みます。まず、課題説明文読み合わせでは竹を使用した建築物の事例を見ながら、どのように使用されているのか知識として学びます。続いて、今回は竹による茶室を実際に建てるため、たたき台となる設計図の説明を受けます。本物の制作に当たる前に、図面を見ながら柱の立ち上がりや小屋組みなど検討したい場所を抜き出して、キャンパス内の竹林から管理のために伐採してある竹を持ち込みシミュレーションを行います。

水平力に対しては貫(ぬき)を設けよう。小屋組みの麻縄での連結部分は複数本の部材を一度に結ばずに、2本ずつ結んだほうが良いようだ。障子の桟に竹が使えないか。など要所を確認しました。また、事前に技術演習の授業で施工担当の先生から様々なアドバイスを戴き、実習室の床に位置を出しベースとなる木製ブロックを並べました。来週はいよいよフィールドワークで竹の伐採に挑戦します。

|

|

|

H22年度 修士1年生後期

|

建築設計総合演習 II「課題1:紙管を使用した住居と集落」 講評会 |

2010年10月21日 13:05〜16:20

担当:岡崎教授,大谷教授,本城邦彦先生,大井准教授

|

|

|

| 講評会の様子 |

|

|

| 模型写真 |

|

|

| 模型写真 |

|

|

| 模型写真 |

|

|

| 透視図 |

|

| 課題最終日の講評会では学生の発表の後、演習担当の計画系の先生と技術演習担当の構造・設備・施工の先生方が一人ひとりに講評を行います。学生たちは各分野の先生方から授業中に検討案に対してきめ細かくアドバイスしていただいているので、自信を持って発表しました。先生方からは「図面をもっと描けるはず」、「今回は紙管がテーマなので、なるべく紙管を使い、その新しい可能性を考えることが大切です。学部の授業と大きく異なる点でもあります。安易に他の材料を併用しないように計画したほうが良いのでは」などの励ましやご指導をいただきました。学生たちからも「今まで使ったことがない材料を使用しての計画は、わからないことばかりですが、今後の課題も材料のことをより意識しながら取り組みたいです。」と前向きな声が聞かれました。 |

|

|

H22年度 修士1年生後期

|

建築設計総合演習 II「課題1:紙管を使用した住居と集落」 第4週 |

2010年10月5,7,8日 13:05〜16:20

担当:岡崎教授,大谷教授,本城邦彦先生,大井准教授

|

|

|

| 少人数授業のため互いに議論を深めながら講評する |

|

|

| 検討スケッチと模型 |

|

課題の期間も中盤になり、各自が検討中の案を中間講評会で発表しました。

今回は世界中の集落を各自が調査し、その集落内で敷地を設定しているため、日本国内、南米、アフリカ、ヨーロッパなど一人ひとりの敷地が異なります。学生たちはなぜその敷地を選んだのか、敷地の気候風土、集落内の住居がなぜ現在の形になったのかなど調査した上で、紙管を使用した住居の検討案を説明しました。講評会では、教員からのアドバイスのほかに、見ている学生たちも積極的に質問し、自分の課題の参考になることを少しでも得ようと一生懸命でした。少人数の授業ですが、議論を重ねることで時間があっという間に過ぎた中間講評会でした。 |

|

|

H22年度 修士1年生後期

|

建築設計総合演習 II「課題1:紙管を使用した住居と集落」 第2,3週 |

2010年9月24,28,30日、10月1日 13:05〜16:20

担当:岡崎教授,大谷教授,本城邦彦先生,大井准教授

|

|

|

|

|

|

H22年度 修士1年生後期

|

建築設計総合演習 II「課題1:紙管を使用した住居と集落」 第1週 |

2010年9月16,17,21日 13:05〜16:20

担当:岡崎教授,大谷教授,本城邦彦先生,大井准教授

|

|

|

|

|

文献や書籍で紙の建築の事例を見る

|

|

紙管を使った小屋の制作のための説明を聞く |

|

|

|

| 小屋 モックアップ制作。柱脚固定用のベースを作る |

|

|

| ベースに紙管を立てる |

|

|

| 紙管上部に頭つなぎをつけて完成 |

|

紙を構造体として使用した建築を計画します。紙管は軽いですが材料そのものが強いとはいえません。しかし、構造計画を工夫すれば、必ずしも強い建物をつくるために強い材料を使う必要はないことを踏まえて、学生たちは今後計画を進めていきます。 初回の授業では事例の写真を見ながら課題の説明を聞きました。敷地は特に日本には限定せず、様々な地域の気候特性や文化、社会的背景を調査し、その地域に存在する集落を調べ、紙で住居を作るのであればどのように作るべきかを各自で考えます。

学生たちは様々な文献や書籍、インターネットなどで各自で興味がある地域を調べます。 さらに、前期の課題に引き続き、今回の課題でも実際の施工を体験します。教員から今回制作する紙管の制作方法について説明を聞き、紙管のサンプルを利用してモックアップを制作しました。その際、紙管同士の隙間をどのように減らすか、建物全体の強度を確保するために紙管を1本1本建てるのではなく、数本をボルトでとめてパネル状に組み立てXYの両方向に倒れにくい構造としようなど本番に向けて制作の基本方針を確認しました。 |

|

|

| >>建築学科TOPページ |

Copyright 2005-2010 Mukogawa Mowen's University.All rights reserved.

当サイトに掲載されている文章・画像の無断転載を禁じます。 |