|

|

武庫川女子大学 建築学科 3年生

授業風景紹介「建築材料実験」 |

|

建築学科の授業の様子を写真で紹介します

(最終更新 2010/7/8)

|

| >>H21年度 前期 >>H20年度 前期 |

H22年度3年生前期

2010年7月1日 3・4限

担当:荒木正亘先生(株式会社アラキ工務店取締役会長)、萬田准教授 |

|

|

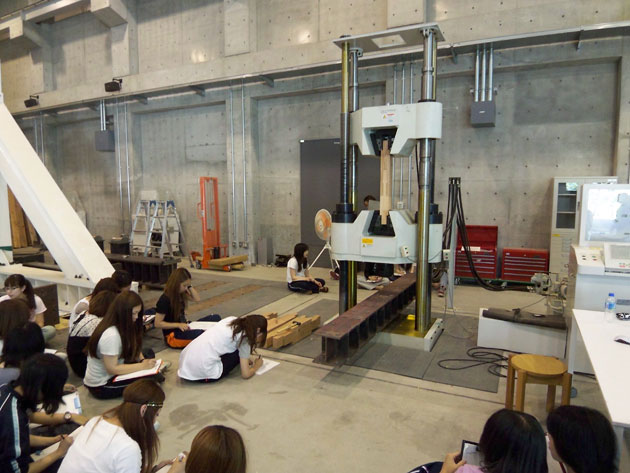

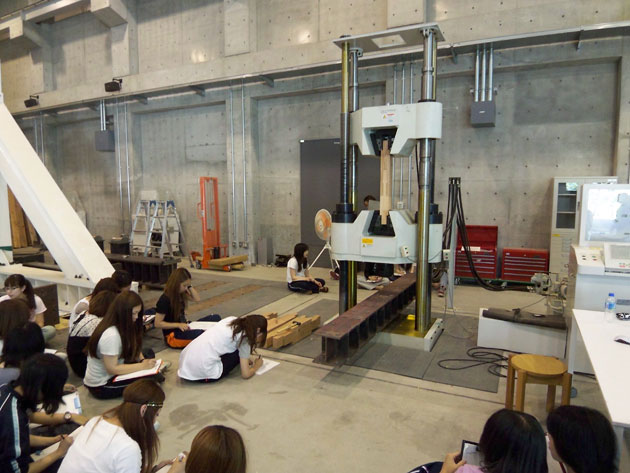

| 筋交い耐力壁 試験の様子 |

|

|

|

|

| ベニヤ合板耐力壁 試験の様子 |

|

試験終了後、荒木先生より解説を受ける |

|

|

| 木造耐力壁の水平載荷試験を行いました。地震が起きた時、建物は横方向に大きな力を受けます。耐力壁とは、柱・梁の間に筋かい(斜めの部材)を入れたり、ベニヤの合板を付けた壁のことであり、地震時の横方向の力に抵抗します。今回の授業では、筋かいとベニヤ合板を入れた2体の耐力壁試験体に、2軸載荷試験機という機械を使用して横方向の力を徐々にかけていき、試験体が壊れるまでの様子を観察しました。力が大きくなるにつれて、始めに筋交い、合板が壊れ、その後はまわりの柱・梁のみで横方向の力に抵抗していく様子が分かりました。 |

|

|

H22年度3年生前期

2010年6月24日 3・4限

担当:荒木正亘先生(株式会社アラキ工務店取締役会長)、萬田准教授 |

|

|

| 継手試験の様子 |

|

|

| 荒木先生による解説

|

|

| 木材の継手引張試験を行いました。継手とは2本の木材をつなぎ合わせることであり、地震等で壊れやすい部分のうちの一つです。特に引張の力に対して弱く、日本建築では、昔から大工の知恵と工夫で様々な継手が考案され、この弱点を克服する努力がなされてきました。「腰掛鎌継手」「腰掛蟻継手」「金輪継手」「追掛け大栓継手」という4種類の伝統的な継手、比較として鉄のボルト、木ネジを使った継手を非常勤講師である荒木棟梁に作成していただき、万能試験機による引張試験を行って強度や壊れる性状を観察しました。 |

|

|

H22年度3年生前期

2010年6月17日 3・4限

担当:荒木正亘先生(株式会社アラキ工務店取締役会長)、萬田准教授 |

|

|

| 力を受けて木の梁が曲がっていく様子 |

|

|

| 荒木先生による解説

|

|

| 万能試験機という機械を使用した木造の梁の曲げ試験を行いました。圧縮試験で使用した「スギ」「アカマツ」「ベイマツ」「集成材」の4種類の木材について、それぞれ長さ2.4mの梁をつくり、中央に力をかけ、梁が変形しながら壊れていく様子を観察しました。材質によって壊れ方の性状に特徴があることが分かりました。 |

|

|

H22年度3年生前期

2010年6月10日 3・4限

担当:荒木正亘先生(株式会社アラキ工務店取締役会長)、萬田准教授 |

|

|

| 梁の変形量を計測 |

|

|

| 自分自身をおもりに梁の変形量を計測

|

|

| 先週に引き続き、木材の圧縮試験を行ったのち、梁の曲げ試験を行いました。様々なおもりを載せて、おもりの重量と梁の変形量の関係を計測します。また、おもりの重量を一定にして、梁のスパンと変形量の関係も計測しました。次週、計測結果と理論計算から求められる変形量を照合します。 |

|

|

H22年度3年生前期

2010年6月3日 3・4限

担当:荒木正亘先生(株式会社アラキ工務店取締役会長)、萬田准教授 |

|

|

| 圧縮試験の様子 |

|

|

| 壊れた試験体を観察

|

|

| 木材の材料実験を行いました。「スギ」、日本産と輸入材の「マツ」、「集成材」の4種類の木材について、含水率(木材中に含まれる水分の量)および重量を計測した後に、構造実験室に設置された万能試験機という機械を使って圧縮試験を行いました。木材の試験体に圧縮に力をかけ、変形を計測しながら、最終的にどれくらいの力の大きさでどのような壊れ方をするか観察しました。木材は生きた建築材料であり、同じ材種であっても重量や含水率に違いがあり、壊れ方も様々な性状を示すことが分かりました。 |

|

|

H22年度3年生前期

|

建築材料実験

「鉄筋コンクリート梁の製作(その2:コンクリート打設)、

コンクリートの圧縮試験 」 |

2010年5月20日 3・4限

担当:福本教授、長江拓也先生(独立行政法人 防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター 主任研究員) |

|

|

| 梁の型枠内にコンクリート打設

|

|

|

| 圧縮試験をするために供試体表面にひずみゲージを貼り付け

|

|

|

|

|

| 圧縮試験:万能試験機を用いてコンクリート供試体の圧縮試験実施 |

|

荷重とひずみの関係をリアルタイムでグラフから

確認 |

|

|

| 先週、配筋した型枠内にミキサー車からコンクリートを取り込んで打設し、鉄筋コンクリートの梁試験体を作成しました。密実なコンクリートになるようバイブレーターを使用しながら打設しました。あわせて、フレッシュコンクリート試験も実施しました。その後、4月22日に調合・作成したコンクリート供試体の圧縮試験を行いました。応力とひずみの関係をグラフ上でリアルタイムに確認しながら、圧縮破壊までのプロセスを観察し、最後に試験体の破壊状況をスケッチしました。圧縮試験の結果から、調合、養生方法の違いによって圧縮強度が異なることがわかりました。 |

|

|

H22年度3年生前期

|

建築材料実験

「鉄筋コンクリート梁の製作(その1:鉄筋組み立て)」 |

2010年5月13日 3・4限

担当:福本教授、長江拓也先生(独立行政法人 防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター 主任研究員) |

|

|

|

|

| 上端筋と下端筋の間隔を決める

|

|

ハッカーを用いて鉄筋同士を結束 |

|

|

|

あばら筋を配置する位置を決める

|

|

|

|

|

主筋とあばら筋にひずみゲージを貼付

|

|

組み上がった鉄筋をスペーサーを介して型枠内にセット |

|

|

| 鉄筋コンクリートの梁を作成する最初のステップとして、鉄筋の曲げ加工、鉄筋の組み立てを行いました。5班に分かれて、5体の梁を造ります。できあがった梁は、7月に曲げ試験を実施します。その試験時の計測のために、主筋とあばら筋にひずみゲージを貼り付けました。ハッカーを用いて番線で鉄筋相互を結束し、鉄筋を組み立て、最後に鋼製型枠内にセットしました。次週は、コンクリートを打設します。 |

|

|

H22年度3年生前期

|

建築材料実験

「異形鉄筋の引張試験,体重を使った曲げ試験,人力による曲げ加工」 |

2010年5月6日 3・4限

担当:福本教授、長江拓也先生(独立行政法人 防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター 主任研究員) |

|

|

|

|

ひずみゲージ貼りつけ準備としてグラインダーで鉄筋の節、黒皮を除去

|

|

標点をポンチでマーク:引張試験をする鉄筋にポンチでマーク(標点)を記す |

|

|

|

|

|

鉄筋中央部に載った時のひずみを計測し体重を測定

|

|

万能試験機で鉄筋が破断するまで引張荷重をかける |

|

|

|

|

|

荷重とひずみの関係のグラフ化:荷重とひずみの関係をリアルタイムでグラフから確認

|

|

D10の鉄筋を曲げ加工 |

|

|

| 異形鉄筋の力学的性質を知るために引張試験を行いました。鉄筋に加わる荷重とひずみの関係、応力とひずみの関係を調べるために、鉄筋にひずみを測定するゲージをとりつける作業から始めました。ひずみゲージをとりつけた鉄筋の万能試験機で破断するまで引っ張り、荷重とひずみの関係をグラフ上で確認することができました。スケッチをすることにより破断後の鉄筋の形状が印象づけられました。また、ひずみゲージがとりつけられた鉄筋の中央部に自分の体重をかけてみて、生じたひずみから、自分の体重を測定できることがわかりました。鉄筋を簡単な装置を使って、自分たちの力で曲げ加工することにもチャレンジしました。 |

|

|

H22年度3年生前期

|

建築材料実験

「フレッシュコンクリート試験、圧縮強度試験体用供試体作成」 |

2010年4月22日 3・4限

担当:福本教授、長江拓也先生(独立行政法人 防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター 主任研究員) |

|

|

|

|

コンクリートを構成する材料を正しく計量

|

|

ミキサーに材料を投入し攪拌 |

|

|

|

| スランプコーンを引き上げスランプ値を読み取る |

|

|

| コンクリートに含まれる空気量の測定作業 |

|

| コンクリートの調合、練り混ぜ、スランプ試験、空気量試験を行いました。要求された強度とスランプを満足するように粗骨材、細骨材、セメント、水を計量し、コンクリートミキサーで練り混ぜました。JISで定められた手順に従って、スランプ試験、空気量試験を実施した後、圧縮強度試験用試験体を作成しました。4つの班で、各作業を順番に受け持ちながら、全ての工程を終了することができました。 |

|

|

| >>H21年度 前期 >>H20年度 前期 |

| >>建築学科TOPページ |

Copyright 2005-2010 Mukogawa Mowen's University.All rights reserved.

当サイトに掲載されている文章・画像の無断転載を禁じます。 |