|

||||||||||||||

| ■2011年度 特別公開講演会 | ||||||||||||||

|

約1万年の文化が積層している遺跡 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

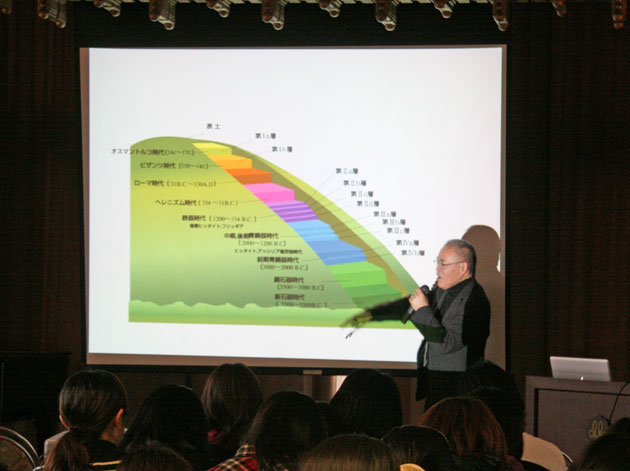

| 大村幸弘先生ご講演の様子 カマン・カレホユック遺跡の特徴を航空写真でご説明いただく | ||||||||||||||

| 大村幸弘先生((財)中近東文化センター附属アナトリア考古学研究所長)を講師としてお招きし、「約1万年の文化が積層している遺跡ートルコ・アナトリア高原の発掘調査を通して」という題目で講演会を開催しました。大村先生はトルコ中央部のカマン・カレホユック遺跡の発掘調査を1985年から今まで27年間指揮しておられます。長年に渡る発掘調査の経験に基づき、考古学の視点からトルコ・アナトリア地域の古代文化について紹介していただきました。 前半は、カマン・カレホユック遺跡が文明の十字路であるアナトリア高原に位置し、この遺跡には約1万年から多種多様な文化(オットマン時代の遺物、アレキサンダー大王時代の銀貨、17C.のポーランドのコイン、中国の明代の陶磁器など)が積層していること、発掘調査することの目的が「文化編年」いわゆる「年表」を作成することであることを遺跡の写真や断面図などを用いて解説していただきました。「日本の世界史で学ぶヨーロッパや西アジアの年表の作成に、日本人は何も関わっていない。欧米の考古学者によってつくられた年表を翻訳しているに過ぎない。」という話はとても印象的でした。 後半は、発掘調査による様々な出土品の紹介、発掘調査と考古学の違いを解説していただきました。さらに文化財を保存していく取組として、日本庭園をつくり、研究所をつくり、ついに2010年には博物館をつくることに至った経緯を解説していただきました。「欧米の研究機関による発掘調査現場では、遺跡の盗掘が後を絶たない。遺跡を最終的に守ってくれる現地の人々に、何故発掘調査を行うかを丁寧に伝えていくことが重要である。」と主張されました。講演の最後は「王国の滅亡の原因は、その100年前の層から見ると分かる。日本の文化は過去に大きく3回変革があった。1回目は中国から、2回目はモンゴルから、そして3回目は第二次世界大戦後のアメリカからの影響によるものである。古代の日本とアナトリアの関係を見ることで、現代の日本を見ることができる。その意味で考古学は現代を語るものである。」という言葉で締めくくられました。 世界の第一線で活躍されておられる大村先生から、考古学の視点から人生の生き方にまでつながるお話がきけた貴重な機会となりました。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 大村幸弘先生 ご講演の様子 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 大村幸弘先生 ご講演の様子 1万年の文化が積層しているカマン遺跡の断面をご説明いただく | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 大村幸弘先生 ご講演の様子 発掘の現場をご説明いただく | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 会場の様子 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 大村幸弘先生 ご講演の様子 発掘された都市の遺跡について航空写真でご説明いただく | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| ご講演終了後の質疑応答の様子 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| ■参加対象者:事前申込不要・入場無料 (学外の一般の方も参加可能です) | ||||||||||||||

| ■講演者: 大村幸弘 先生 ((財)中近東文化センター附属アナトリア考古学研究所 所長) | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| ■問い合わせ先 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| >>建築学科TOPページ | ||||||||||||||

| Copyright 2005-2012 Mukogawa Women's University.All rights reserved. 当サイトに掲載されている文章・画像の無断転載を禁じます。 |